祓(はらえ)の道具として人形(ひとがた)がありました。

古代からの民間信仰として人形(ひとがた)に穢れを移して川や海に流し、

災厄を祓うという風習がありました。

その人形(ひとがた)が、天児(あまがつ)の原型です。

雛人形とひな祭りの関係

〇季節の節目に邪気をはらう

雛人形の起源は平安時代に遡ります。

昔の日本にはたくさんの節句があり(五節句)、

人々が季節の節目に身の穢れ(けがれ)を払う大切な行事の一つでした。

その中のひとつ、

「上巳の節句」がひな祭りとなったのです。

〇雛祭りと雛人形の関係

ひな祭りというと雛人形ですね、、、

千年以上もの歴史のある雛人形は、日本独自の大切な文化遺産ともいえます。

「源氏物語」に記述のある「ひいなあそび」などからも、

雛人形の歴史を感じます。

〇「上巳の節句」(じょうしのせっく)と桃の節句

桃の節句は「五節句」のひとつの「上巳の節句」(じょうしのせっく)のことです。

古代中国の風習と日本独自の風習が一緒になりました。

「上巳」(じょうし)は、 3月の初めの巳の日をいいます。

この日、水辺に出て穢れを祓うための禊(みそぎ)を行い、

お食事会を催してお祝いをしました。

中国でのこの行事のいわれは、けがれを祓い清める意味合いが強かったようですが、

それが日本独特の祓(はらえ)の思想と結びつきました。

〇雛人形の源流

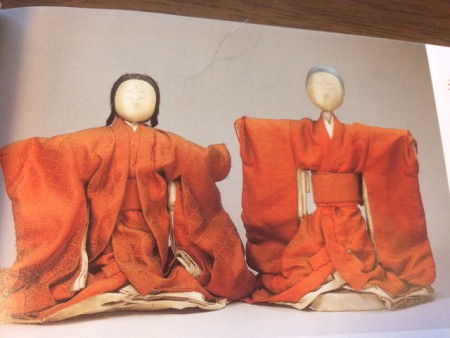

男女一対にしてまつられる、「雛人形のルーツ」といわれているのが、

「天児(あまがつ)」というお人形です。

天児は、30㎝ほどの竹二本を束ねて胴とし、

さらに別の竹を横に組み合わせて手とし、

絹の丸い頭を付け、目・鼻・口を付けた素朴なお人形です。

その起源は平安時代ともいわれています。

幼児に降りかかる災いや穢(けがれ)を負わせるために

この人形に衣装を着せ、枕元に置きました。

さらに自分の分身として生涯持ち続け、

毎日お供え物をして大切にしたということです。

雛人形は祓(はらえ)の人形、天児(あまがつ)と

「ひいな遊び」のお人形が一緒になったものです。

又、「源氏物語」の中に、

「ひいな遊び」=ままごと遊びをしている風景が登場しています。

この「ひとがた」と「ひいな遊び」が結びついて、

現在の「お雛さま」が生まれました。

川や海に流していた人形(ひとがた)も「雛人形」として造られるようになり、

江戸時代になると、平安時代の宮廷を模した段飾りの雛人形となっていきました。

雛遊びが雛祭りと変化してゆくのは、

江戸幕府が3月3日の節日を「五節句」の一つに定めたことです。

時代と共に3月3日に女の子の幸せと健康を願って人形を飾る

風習がゆきわたってゆきます。

〇桃の節句は五節句のひとつです。

江戸幕府が五節句を定めました。

その後明治6年に廃止されましたが、民間行事として今も定着しています。

季節の食べ物をお供えして天地に感謝したり、邪気を払う日とされています。

・人日の節句・・・1月7日

・桃の節句・・・3月3日

・端午の節句・・・5月5日

・七夕の節句・・・7月7日

・重陽の節句・・・9月9日

旧暦の節句4月になると桃の花が咲くこと、

又、桃は邪気を払う魔除けの木であるから桃の節句と言われています。

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>

娘を嫁に出す親心!

あともう少しで2月も終わり・・・

今年もたくさんのお客様にお越しいただき

たくさんのおひなさまをお届けさせていただきました。

大安にお届けするために

「ゆうパック」さんが集荷に来てくれはって

一つずつおひなさまが大切にトラックに積み込まれる

のを見ていると胸がじ~んとしてきます。

この気持ち何かに似ている・・・・・あぁ、そうや!

長男が就職して東京に行くとき、主人、私、長女の3人で

新幹線のホームに見送りに行ったときの気持ちや!!

きっと、娘をお嫁入りさせる時も

こんな気持ちなんやろなぁ~~

お客様のお顔とおひなさまが

重なって「大事にしてもらうねんよ!」と

思うばかり・・・

今さっきまでいはったおひなさまが

いはらへんようになった店先は、

がら~んとして、寂しい、寂しい。

それにしても「ゆうパック」さんは両手で抱えて丁寧に

大切に扱うてくれはるし、いつもありがたいです。

雨の日も雪の日も遅くまでありがとうございます!

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

大安吉日

今日は 大安。

たくさんのええご縁をいただいて、おひなさまたちが

お手元に届いている頃やと思います。

箱を開けて、おひなさまとご対面する時のワクワクする

気持ち、味おうてくれたはるかなぁ~

喜んでいただけてるかなぁ~

いろんな思いが、お客様のお顔と共に

浮かんできます。

これからしばらくは、おうちの中で

一番の主役を務めさせて

もらわはるんやろなぁ・・・うちのおひなさま!

みなさん、ありがとうございます!!

<<<<<<<<<<>>>>>>>>

雛人形のお供えもの

「どれ位の大きさの台を用意したらいいですか?」

おひなさまをご予約いただいたお客様から

お電話をいただきます。

「エアコンの風が直接当たらない方が

いいですよね。」

「きれいにしてからおひなさまをお迎えしようと

大掃除しました!」

みなさん、おひなさまがお手元に届くまで

それはそれは、首を長くして待ち遠しく

思ってくださっているようです。

そして とびきりの特等席をご用意してくださっている

ようです。

ほんまにありがたいことです!!

心を込めて丁寧にお作りせんことには

ばちが当たります。

さて、毎年この時期になりますと、ぼちぼち

おひなさまのお菓子がお店に並び始めます。

あられ、菱餅、チョコ、三色団子、桜餅、ポン菓子

など、いろんな種類のお菓子が売られてます。

京都では昔から「引きちぎり」とか「ひちぎり」といわれる

生菓子をお供えするお家も多く、うちも

毎年近くの和菓子屋さんにお願いしてます。

阿古屋貝を模してるそうですよ!

女の子の成長を祝うお菓子です。

今年のおひな祭りには、たくみオリジナルの

盛器にひちぎりを載せて「きまり!」

(決して押し売りはしませんのでご安心ください笑)

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

「ありがとう!」を形に。。。

あぁ~いそがし、あぁ~いそがし!

おかげさまで、あんまり忙しいて、ブログの更新も

できひんかったわ~(決して言い訳ではありません笑)

すっかりご無沙汰してしまいました。

久しぶりのブログです。

暖冬予想とは裏腹に、寒さがこたえる冬らしい冬ですねぇ~

暖房いうたら、火鉢か「練炭のおこた」しかあらへんかった

子供の頃は、今から思えば極寒やったわけで、

そう思えば「こんな寒さくらい、たいしたことないわ!」

と言いたいところですがやっぱり寒い!

「は~るよ来い、は~やく来い」

さて、今年もたくさんのお客様にご来店いただき、

あったか~いご家族の絆をたくさん拝見し、

幸せのおすそ分けをいただいています。

ありがたいことです。

お客様と心が通い合うのは、ほんまに気持ちのええもんです。

このお仕事やっててよかったぁ~としみじみ

思う毎日です。

ホームページでご案内しています「ご注文された

おひなさまと同じ裂地で作るにおい袋」・・・

こんなに可愛くできました。

T様にご注文いただいたおひなさまと一緒に、

お届けさせていただきました。

お雛様同様、文様の一番きれいなところを

お出ししています。

何べん見てもほんまにかわいいわぁ~

(自画自賛笑)

おそらく感謝の気持ちを込めてご両親様に

プレゼントされるんやと思います。

喜んでいただけたらうれしいな・・・

おひなさまを通して、ご家族の絆を深めていただく

お手伝いができるんはほんまにうれしいことです!!

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

雛人形の歴史

雛人形の歴史

よくわかります。

形代(かたしろ)

三月の上巳の節句に、この形代で体を撫でて、けがれや禍いを人形(ひとがた)に移し

川や海に流して子どもの健やかな成長を祈りました。

「形代」(かたしろ)は、古代からのものです。

縄文時代の土偶、弥生年間の人面土器、古墳時代の埴輪などからも推測することが出来ます。

古代では祓以外にも、呪術的な要素も強かったのではないかと言われています。

流してしまうのですから、素材も簡素なものでした。

現代の「形代」(かたしろ)

罪や過ち、心身のけがれを祓い清めるための行事です。

「古事記」や「延喜式」にも記されており、古くから行われていたことが解ります。

6月は「夏越しの大祓」12月は「年越しの大祓」と呼ばれています。

「大祓」(おはらえ)では「撫で物」(なでもの)とも呼ばれる紙でできた「形代」(かたしろ)に、

名前や年齢を書き、身体をなでて息を吹きかけ自分の罪やけがれを移し海や川に流したり

神社に奉納したりするのです。

「形代」(かたしろ)としての人形

「流し雛」などはその名残と言われています。

京都でも下鴨神社などで編んだ藁に載せた雛人形「さんだわら」を

境内に流れる御手洗川に流し子どもたちの無病息災を願う神事が行われます。

天児(あまがつ)

天児(あまがつ)は幼児の枕元に置いて

子どもの病気や災厄をはらい、無事な成長を祈るものでした。

30センチくらいの二本の竹の棒を束ねて人形の両手として、

さらにTの字形になるように別の竹を横に組合わせます。

その上に白い絹の布で作った丸い頭を取り付けます。

それに簡単な衣裳を着せて魔除けのお守りとしたのです。

赤ちゃんの産着などを着せて、

形代(かたしろ)の役目も果たしたようです。

這子(ほうこ)

這子(ほうこ)は、上巳の節句に贈られた人形で、

子どもの枕元におかれ神聖なものとして

3歳になるまでお守りとして持たせるなどの風習も生まれました。

幼児のおもちゃとしても愛用されていたと思われます。

ぬいぐるみの原型とも言われるように、白絹に綿を詰めてつくりました。

這うようなデザインから這子(ほうこ)の名称がついたのでしょうか?

這子(ほうこ)は現在にも伝えられています。

飛騨高山の「猿ぼぼ」は赤い布に綿をつめ、

丸い頭をつけたもので目鼻は描かれていません。

子どもの災厄を祓う這子(ほうこ)が次第に変化して郷土玩具となりました。

立雛

這子(ほうこ)を女雛として一対としたものが、

立雛の原型とも言われています。

ひひな

「源氏物語」に貴族の女の子が「ひいな遊び」をしている風景が登場しています。

「枕草子」にも描かれています。

「ひひな」は童女の遊び道具として存在していました。

「ひとがた」と「ひひな」が結びついて、現在の「お雛さま」が生まれました。

これらの人形は、中世以降になると次第に立派なものとなります。

人形(ひとがた)も「雛人形」として造られるようになり、

江戸時代になると平安時代の宮廷を模した雛壇の雛人形となってゆきました。

雛遊びが雛祭りへと変化してゆくのは、

江戸幕府が3月3日の節日を「五節句」の一つに定めたことと重なります。

時代が進んで3月3日に女の子の幸せを願って人形を飾る風習が広まっていきます。

雛市も盛んになり、市民の間にも浸透していきました。

「腕折り」は、お雛様の形を決める一番大切な決め技。

今、工房は、繁忙期の真っ最中。

昨年同様、主人は、修行僧のような面持ちに

思い出作りのお手伝い

お正月から早や二週間、

昨日の京都は朝起きたら雪が積もっていました。

うちの愛犬ミニチュアシュナウザーのゆずは、温室育ちの箱入り娘。

暖房のきいたお部屋の中が一番好きです。(私と一緒、、、汗)

だれですか、冬眠したい言うてるのは、、、?

(わたしです。。。笑)

そやけど、この時期そんなこと言うてたらあきません。

昨日も、雪やら女子駅伝の交通規制やらにもかかわらず、

たくさんのお客様にご来店いただきました。

お寒い中、赤ちゃんとご一緒のご来店、頭の下がる思いです。

お孫様の幸せを願うご家族の思いは、あったかい慈しみの心。

「お雛さまの到着楽しみに待っています。

よろしくお願いいたします!」

と深々と頭を下げてお礼を言ってくださると、

お客様のご期待をひしひし感じ、身の引き締まる思いがいたします。

心が通い合うって、気持ちのいいものですね!!

今年もたくさんのお客さまに喜んでいただけるよう、

いつまでも心に残る思い出作りのお手伝いが出来たら

うれしく思います!!

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>