皇室にも伝統と革新

今日は11月のお朔日、

霜月の始まりです。

西陣の氏神さん、今宮さんにお参りし

「毎日健康に暮らせてありがとうございます!」

といつも通りにお礼を言って気分爽快。

令和元年もあと2カ月。。。

10月22日の「即位礼正殿の儀」に続いて

今月10日には「祝賀御列の儀(パレード)」が行われ

14日には「大嘗祭」が、、、

皇位継承の儀式が相次いで行われます。

先月22日の即位礼正殿の儀の日、

雅子さまの十二単についての女将のブログ

の中の、

*テレビで見る限り、

唐衣:立湧地向鶴文様(萌黄)

表着:四花菱浜茄子文様(紫紺)

のようにお見受けしました。(あくまで女将予想)*

この女将予想がほぼ見立て通りやったという自画自賛(笑)

「わたし、なかなかやるやん!おほほほほ」

実際には、

唐衣:小葵地向鶴文様(萌黄)

表着:三重襷浜茄子文様(紫紺)

の十二単をお召しでした。

この文様が今までの有職文様にない

令和様式の新有職文様やったので、

織屋さん達は大慌て、、、

型を作るところからのスタートなので、

いつ織り上がって来るのかやきもきする毎日です。

皇室にも伝統と革新の融合、

凄いことですね!

画期的な出来事です。

<<<<<<<<>>>>>>>>

真っ赤な秋♬ 日本の秋♬

今日はハロウィン。

おもちゃカボチャ(右)とからすうり(左)のコラボレーション🎃

「真赤(まっか)な秋」の歌にも登場する「からすうり」。

女将の小学生の頃には音楽の時間に歌ったけど、

今はどうなんかなー??

「真っ赤だな、真っ赤だな、からすうりって真っ赤だな

トンボの背中も真っ赤だな♬~

夕焼け雲を指さして 真っ赤なほっぺたの君と僕

真っ赤な秋に呼びかけている♬~」

ハロウィンで騒ぐより、「真赤な秋」を歌って

日本の秋を愛でるのだ!(女将語録より)

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

即位礼正殿の儀

今日はいよいよ待ちに待った「即位礼正殿の儀」。

皇太后雅子さまの十二単のお衣裳が今日まで一切㊙ということで

本日の即位礼まで全く知る術がなかったのです。

京都のどの織屋さんに聞いても「まだわからしませんねん汗」

という返事が返ってくるばかり。。。

御帳台の帳が開いたその時、私の目は雅子さまの十二単に釘付け。

今日やっとそのお衣裳を目の当たりにすることができました♡

平成の「即位の礼」で上皇后美智子さまが着用された

お色目と逆パターンのお色目。

「お雛さまみたいです。」

とか、

チェコから来た女性は

「日本の伝統衣装の素晴らしさに改めて興味を持ちました!」

と言うたはりました。

即位の礼のおかげで「十二単来た~~」

お電話での問い合わせも頂きました!

影響力大なり!

テレビで見る限り、

唐衣:立湧地向鶴文様(萌黄)

表着:四花菱浜茄子文様(紫紺)

のようにお見受けしました。(あくまで女将予想)

明日から早速「令和 御大礼雛」の下ごしらえにとりかかれます。

それにしても儀式の始まる13時には、

あれだけ降ってた雨がぴたりと止んで

晴れ間が見えてきたのにはびっくり!

虹もかかっていたとか、、、

「やっぱり日本には八百万の神さまがいてはる!」

と確信したわたしでした。

天照大神さま~~笑

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

雛人形の飾り方についてのQ&A

「雛人形の飾り方」

お雛さまのご予約をいただき、

お届けをお待ちいただいているお客様から毎年

「お雛さまをお迎えする用意をしたいのですが、、、」

と、お問い合わせをいただきます。

「雛人形の飾り方」についてのよくあるご質問です。

Q1.雛人形はどこに飾ればいいでしょうか?

A1.リビングや和室などご家族の皆さんが

毎日集まるお部屋に飾って楽しんでください。

飾っているあいだよく目にして頂けるところがいいですね、、、

Q2.玄関に飾るのはよくないですか?

A2.いいえ、玄関はお客さまをお迎えする場所。

お雛さまを飾ってお迎えするのは素敵な

おもてなしの心です。

Q3.和室がないのですが、

リビングに飾る場合直接床に飾っても大丈夫ですか?

A3.平飾りか段飾りかにもよりますが、

もし平飾りの場合は直接床に飾るよりも、

3~40㎝くらいの高さの台をご用意いただくか、

チェストや飾り棚の上にお飾りください。

Q4.南向きに飾るのが縁起がいいのでしょうか?

A4.向きは気にされなくて大丈夫です。

ただ、直射日光が当たる場所は避けていただく方が無難です。

Q5.子供には触らせない方がいいですね。

A5.初節句のお祝いの際には、

お雛さまをお子さまの手や身体に触れさせて

健やかな成長を祈願しましょう。

お子さまが3歳くらい、

分別がつく年齢になられましたら是非一緒にお飾りください。

大切なものを丁寧に扱うという所作が豊かな心を育みます。

この一年のお子さまの成長をしみじみ感じる

良い機会にもなることでしょう。

Q6.お雛さまの男雛と女雛は

どちらが右でどちらを左に飾るのでしょうか?

A6.雛人形の並べ方についてはこちらをごらんください。

Q7.リビングのインテリアに合った飾り方がしたいのですが、、、

A7.是非、お部屋のお写真をお持ちください。

お客様のライフスタイルに合った

飾り方のご提案をさせていただきます。

~*~*~*~*~*~*~*~*~*

※「雛人形の飾り方」

についてのご質問をたくさんお聞かせ下さい。

皆さんからいただきました

質問は「雛人形の飾り方」でご紹介させていただきます。

「こんなこと聞いたら恥ずかしいけどいっぺん聞いてみたい」

とか

「家ではこんな飾り方の工夫してるよ、見て!」

とか

「決まり事とかあるの?

こんなふうに飾りたいけどどうしたらいいの!」

といったお声をどんどんお寄せください。

日本全国の皆さんが参考にしたいに違いない、

と確信しています!!

お問い合わせフォームかお電話にてどうぞ。

お待ちしています。

TEL:075-441-8333

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

上賀茂神社の「重陽の節句」神事と烏相撲

中国の陰陽説では、奇数を陽の数、偶数を陰の数と考えています。

今日9月9日は「最も陽が重なる日」、

とってもおめでたい日とされています。

菊が不老長寿の薬とされていたこともあり、

菊の香りを移した菊酒を飲んで長命を願う風習がありました。

この風習と菊の花が日本に伝わり、平安時代には宮中の行事となりました。

江戸時代になると五節句の一つ「重陽の節句」に定められたということです。

女将は真夏のような暑さにもめげず行ってきました、

上賀茂神社の「重陽神事と烏相撲」。

「カーカーカー、コーコーコー」

上賀茂神社につたわる八咫烏(やたがらす)の神話にちなみ、

刀祢代(とねだい)が禰宜方(ねぎかた)と祝方(ほうりかた)に分かれ

烏を演じるという、なんとも見どころたっぷりな奉納でした。

お待ちかね、菊酒の授与もありましたよ!!

なんとも雅な斎王代と子どもたちの真剣な相撲の奉納も。。。

それにしても今日は季節外れの酷暑の重陽でした。

熱中症ならなくてよかったよかった汗

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

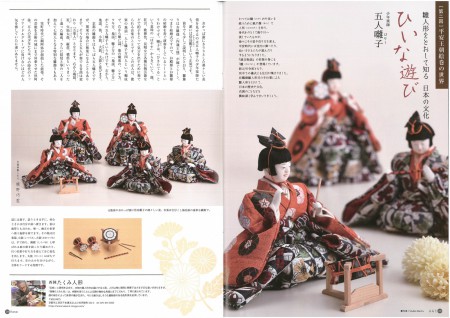

季刊誌「るると 秋号」にご掲載いただきました。

朝晩過ごしやすくなりました。

今日から9月、長月の始まりです。

女将の五感センサーが秋の気配を感じる今日この頃。。。

食欲の秋、爆睡の秋はすぐそこまでやってきています(女将談)

さて「日本きものシステム協同組合」様の季刊誌「るると」にて

「雛人形をとおして知る 日本の文化 ひいな遊び」

夏号に続き、秋号にもご掲載いただきました。

(夏号はこちらをご覧ください。)

またまた、見て楽しい、読んで納得の構成で、

菊と五人囃子が秋の季節感にぴったりです。

9月9日は重陽の節句。

一足お先に「重陽の節句」の室礼(しつらい)をお楽しみください。

夏、秋、冬、春号と四季に合わせた「ひいな遊び」、

新しい文化の発見です!(女将談)

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

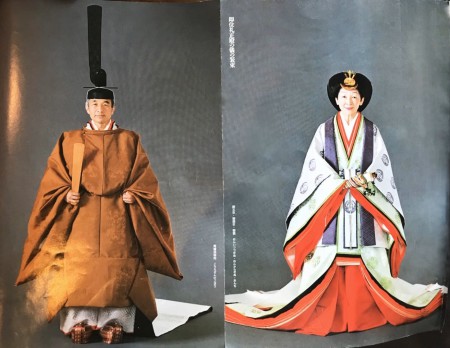

「宮廷文化に触れ、感じる装束の世界」~御大礼を彩る装束の歴史について~

この前、

「宮廷文化に触れ、感じる装束の世界」

~講演会と着装実演~

が京都産業会館で行われました。

女将は長女と一緒にお勉強に行ってきました。

~以下リーフレットより抜粋~

【京都は千年以上もの長きにわたり都として栄え、

雅な宮中文化が育まれ、東京の皇居以外に

唯一現役の御所があります。

本年は天皇陛下のご即位に係る御大礼が行われることから

御大礼を彩る装束についての講演会と

着装の実演を通じて宮廷文化に触れ

感じていただける行事を開催します。】

<感想> 期待以上!! 素晴らしい!! 奥が深い!!

あのう、、、

非常に失礼ながらですね、

退屈するん違うかな、、、

ガラガラなん違う?

とか言いながら

あんまり期待せずに行ったんですね、、、

そしたら、会場は空席もなく満員。

講師の先生のお話が面白くてお話上手で

退屈するどころか聞き逃すまいと必死。

会場に入った途端、黄櫨染御袍

(こうろぜんごほう)が目に飛び込んできて

「わぁ~黄櫨染やぁ~!!」

と、長女とわたしは思わず目と目を見合わせました(きらきら✨)

黄櫨染御袍は来月10月の即位の礼で天皇が着用される

お衣裳です。

その時点でモチベーションMAX。

黄櫨染御袍って実は、、、

明治天皇の時から即位礼に着用されるようになった

らしいです。

平安時代から江戸時代までは

「袞冕十二章(こんべんじゅうにしょう)」

という天皇の礼服が即位の時に着用されていたそうです。

(上記写真)

明治時代になり服制が日本風に改められて

「黄櫨染御袍」を着用するようになった、

ということです。

知らんかったわぁ~~✨

完全に唐風ですよね、、、

近くで見ると見事な刺繍が施されていて感動でした。

こんなに近くで見られるなんて、夢みたい。。。

なんてラッキーなんでしょう!

その後十二単と束帯【闕腋袍(けってきほう】

の着装実演がありました。

束帯闕腋袍(けってきほう)って雛人形で言うたら

隋臣(この場合は右近衛府)に近いかな、、、

会場に来られたこれだけたくさんの方が、

宮廷文化と装束に興味を持ってくれたはるんやなぁ、

と思うと感慨深くて

それだけでもう胸がいっぱいになりました!!

途中退場する方もなく、

係りの方がおっしゃるには

「入場ハガキを忘れた人が一人もいない」

「途中居眠りする方も一人もいなかった」

とびっくりされていました笑

細部までお写真を撮らせてもらい、いっぱい賢うなって

大満足の2時間でした。

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

雛祭りの移り変わり

なんか最近やる気満々の女将の直伝シリーズ。

書きたいことが泉のように湧いてくる!

わたしのライター(writer)魂に灯が付いた、

というべきか、、、

(どっちでもええわ!言うてるの誰ですかー笑)

それはさておき、

女将の直伝シリーズ・・・其の十「雛祭りの移り変わり」

「ひな祭り」って、

節分に巻きずし食べたり、

バレンタインデーにチョコレートもらったり、

クリスマスにケーキ食べるみたいなもん違うの??

という素朴な疑問。

確かに伝統的な季節の行事には、食べ物や飲み物は

欠かせません。

(雛祭りの祝い方については、後述いたします。)

ここで、ひな祭りの移り変わりについてのお話。

ヒトガタに穢れを移して川に流す行事と

平安時代の「ひいな遊び」が結びついたのが

ひな祭りの始まりといわれています。

(女将の直伝シリーズ其のⅡ・・・雛祭りの歴史はこちら)

宮中の記録に雛祭りが現れるのは江戸時代初期、寛永頃からです。

民間の記録はそれよりもやや遅れ、元禄頃から文献に登場しています。

泰平の江戸時代には庶民の暮らしの中に急速に広まり、

元禄を過ぎた頃からは多くの書物や浮世絵などに

雛祭を楽しむ女性たちの姿が頻繁に登場します。

ただし、これに赤ちゃんの初節句の縁起が加わったのは

江戸時代後期からのことです。

こうしてひな祭りは娘たち、女性たちの楽しい行事、

季節のお祭りになったということです。

女将、頭使い過ぎてしもた、、、

わかったぁ~ねぇ、みんな!

漢字が多いし読んでて寝てしもた、とか許しませんよ!

「女の子が産まれたら健やかな成長を願って雛人形を贈る」

という風習が出来たのは江戸時代後期からということが

わかりましたね。。。

わかりましたね。。。(しつこい)

良かった!

わかった、ということにして、

以上「ひな祭りの移り変わり」でした。

女将っておもしろい!(自分で言わへんの。。)

<<<<<<<<<<>>>>>>>>

桃の節句(上巳の節句)について

雛祭りの歴史は古く

古代中国にまで遡ります。

① 雛まつりは、古代中国の旧暦三月の最初の巳の日に

水辺に出て穢れや災いを祓う行事が起源と考えられている。

② それが日本でも「上巳(じょうし)の節句」として

三月三日に行われるようになり、

平安時代には宮廷の年中行事として定着した。

③ 又、民俗信仰として、息を吹きかけたり肌身にすりつけて

自分の罪や穢れを人形(ひとがた)に移し、

川に流す風習も古代からあった。

④ これとは別に「源氏物語」などの文学作品では

幼い子供たちの遊びに使った人形を「ひいな」と呼んでいる。

まとめ:これら四つの風習が三月三日に雛人形を飾って

子供の健やかな成長を祈る行事=雛祭りになった、

と考えられています。

江戸時代になると次第に雛祭りが盛んになっていきました。

現在見られるような雛祭りの形式は、江戸時代の初期に

できた、ということです。

旧暦の節句4月になると桃の花が咲くこと、

又、桃は邪気を払う魔除けの木であるから桃の節句と言われています。

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

雛人形を飾る時期

お嬢ちゃんが初節句(上巳の節句)を迎えはる場合、

立春(2月4日)以降のお日柄の良い日を選んで

飾っていただくようにお話しています。

初節句以降の年からは、お正月の松が明けたら飾ってもろて

旧暦のお節句まで永く飾って愉しんでくれはってもいいです。

「3月3日が過ぎたらすぐにしまわないと婚期が遅れる、、、」

という言い伝えもありますが実際には根拠のないことで

京都では旧暦の桃の節句(4月3日)に

ひな祭りのお祝いをしはるお家もぎょうさんあります。

元々は4月になると桃の花が咲くので

「桃の節句」といわれるようになった

という説もあります。

焦って片づけなくても

4月3日頃までのお天気が良くて

カラッとした暖かい日を選んで

しまっていただくことをお勧めします。

二十四節気の雨水(2月19日)に飾るのが

最も縁起が良いともいわれています。

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>