お知らせ

空は灰色。

今日の京都は雪のちらつく寒い日です。

終い天神さんも終わり、あと五つ寝たらお正月。

「いややぁ~、もっとゆっくり来て~、」

と駄々をこねても、お正月は刻一刻と迫ってきています。

師走、せわしなく年末を過ごし、一年をゆっくり振り返ることもなく

新年を迎えるここ最近の年末事情。

家族がみんな健康で年を越せることに只々感謝!

さて、いよいよ年内最後となります、女将の直伝シリーズ其の六・・・

「雛人形の並べ方」。

ここで皆さんに質問です!

雛人形を飾る時、男雛は、向かって右にかざりますか?

それとも左に飾りますか?

「あ、それ、よう聞く話や、わたし知ってる!

京都は右で、関東は左!」

一見正しいような気がするこの答、

ここからが女将の奥のふか~い直伝シリーズならでは、、、

耳の穴を開いてよーく聞いてくださいよ!

古代中国の思想に「天子南面す」という言葉があります。

それにより、京都御所の紫宸殿も南向きに建っています。

天皇が紫宸殿の高御座(たかみくら)に南を向いてお立ちになると

左が東になります。

東は日出る最高の方位ということで、尊いとされますので、

左に天皇様、右に皇后様という位置で立たれるわけです。

そのお姿をこちらから見ますと、

向かって右に天皇様、左に皇后様という並びになりますね。

この並びが、江戸時代から大正年間頃までは雛人形の伝統的な飾りつけ方でした。

しかし、昭和天皇の即位の際、皇室が導入した西洋式の儀礼に基づき

立ち位置が逆になられました。

この時のお姿を参考にした東京の人形業界がお雛さまの飾り位置も逆に置き換え、

普及したといわれています。

しかしながら、弊店では昔の伝統的な習いのまま、

「日出る尊い東の方位、向かって右に男雛、左に女雛」

を飾り付けています。

「まぁ、京都の人って頑固やねぇ~、」

とか言うてる人誰ですかぁ~~?笑

頑固やのうて、あくまでも伝統を重んじるのが京都人なんです。

そこんとこ、よ・ろ・し・くぅ!!

年末押し迫った京都からお送りした女将の直伝シリーズ、

いかがでしたでしょうか?

次回もお楽しみに~~

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

近すぎてなかなか行けへんかった(いつでも行けるしぃ~という楽観)、

西陣 手打ち蕎麦の「かねいさん」。

前を通る度、いつも行列ができてるさかい、

ついつい、先延ばしにしてきたんですけど、

ついにいただくことができました。

(たまたま一人も並んだはらへんかった、ラッキー!)

最初に、お通しの揚げそば。ぱりっとした歯ごたえで文句なくおいしい。

わたしと長女は、一品の中から、だし巻き、京野菜の揚げびたしをお願いした。

う~ん、これは冷酒が欲しくなる。。。(江戸っ子か~い!)

ざるそば、ねぎおろし蕎麦(あったかいの)とメインのお蕎麦も

おいしくいただきました。

店内もとてもセンスがよくて、いっぱい写真を撮りたかったのですが、

「店内撮影一切禁止」の張り紙を見て、正直者のわたしは一枚も撮らずに帰って

きてしまいました(残念、、、)。

店内は時間が止まったかのような静寂と町家の冷気で、

ピーンと張り詰めた緊張感の中にも居心地の良さを感じる

何とも不思議な空間でした。

きっと、はまる方にははまるのでしょう、、、納得です。

京都に来られたら、是非一度体感しに行ってみてくださいね!

わたしは最近、「母に似てきたなぁ」と思う

瞬間が結構あります。

それは、姿かたちが似てきたというんではなく、

言うたりしたりすることが、なんか、そのまま

「母」なんです。

主人や子供たちも、

「おばあちゃんと一緒のことしてんな~」

とよく言います。

若い頃は、

意識したこともなかったんですけど

特に最近自分でもそう思うんです。

不思議ですね~

歳をとったせいでしょうか?

子供たちに愛情たっぷりの苦言(笑)を

呈してる時も、

「そう言うたら、わたしもおんなじようなこと

母に言われてたよなぁ・・・」

と思うし(口調まで似てるんですよ)

特別、お母さんっ子やったわけでも

ないのに、なんでやろ?

これが親子というもんなんかなぁ~

若い時は反発したりして、なかなか素直

に受け入れられへんかったことも

いつの間にか知らず知らずのうちに

自分の価値観や考え方として

インプットされてるんやろなぁ。。。

と、

しみじみ思うわたし・・・でした^^

いつか又、うちの子供たちも

私の言った言葉を

自分の子供に話す時がくるんでしょうね、

きっと・・・

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

ここ何日か、ええお天気が続いてます。

久々に 洗車した甲斐あったわぁ~

さて、町家ブーム すたれませんねぇ・・・

古い町家を直して住んだはったり、

カフェや雑貨やさん始めはったりと

京都人よりも他府県の方や若い人が

興味持ったはるようです。

わたしの子供の頃の家は

おくどさんと井戸があって、通り庭があって、

もちろん おだいどこは土間打ちで

吹き抜けで・・・と典型的な町屋でした。

特別なことでもなんでもなく、友達の家もみんな

ほとんどそうでした。

そやけどある時期から おだいどこの土間はなくなり

井戸はふさいでしもて、おくどさんもガス炊飯器に変わって

ガラス戸はアルミサッシになりました。

あかげで、冬の寒さはましになったし、便利になって

暮らしやすうなりました。

そやけど、すっかり町家らしさはなくなって

今度はそれが当たり前になってしもたんです。

でも最近の町家ブームで 「もう一回京町家を見直そう」

という機運が高まって 再生して保存しなあかん

とやっと 京都市も頑張ったはるみたいです。

本来 京町家は職住一致が基本らしいです。

そやし、町家だけ借りてちょこっと店して・・・

というのは ちょっと違うんかもしれません。

そやけど 古いもんの値打ちに気づいて

残していくんはええことですよねぇ・・・

心が落ち着きますもん・・・

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

今日の京都は日中、雪が降りました。

そやけど気温は低くても、2月の底冷えに比べたらまだまだ序の口。

京都の本格的な冬はこれからです。

師走の京都からお送りする、女将の直伝シリーズ其の五・・・

「雛人形のルーツ」について。

皆さま、こんにちは。

毎度おなじみ、女将の奥の深~い直伝シリーズです。

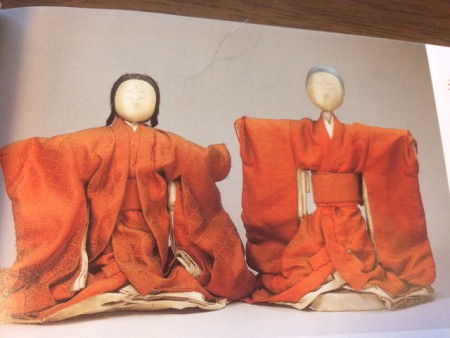

男女一対にしてまつられる、「雛人形のルーツ」といわれているのが、

「天児(あまがつ)」というお人形です。

天児は、30㎝ほどの竹二本を束ねて胴とし、

さらに別の竹を横に組み合わせて手とし、

絹の丸い頭を付け、目・鼻・口を付けた素朴なお人形です。

その起源は平安時代ともいわれています。

幼児に降りかかる災いや穢(けがれ)を負わせるために

この人形に衣装を着せ、枕元に置きました。

さらに自分の分身として生涯持ち続け、

毎日お供え物をして大切にしたということです。

まさに、「お雛さまのルーツ」と呼ぶに相応しい縁起。

さかのぼれば、立雛がお雛さまの始まりだったのですね。。。

う~ん、納得!!

本日の女将の直伝シリーズも、目から鱗のお話でしたね、、、(自画自賛!)

雛人形通の方をまだまだ増やしてみせましょう~~笑

次回もまだまだ続きますよ~、どうぞお楽しみに。

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

寒いです!

寒がりの私には、つらい季節がやって

きます。

けど、京都の冬はまだまだ

こんなもんじゃ~ありません。

ここ何日かは、工房の前のイチョウの

木の葉っぱが一斉に散り始め、

毎朝、落ち葉と格闘しています笑

さて、今日は奥の深い京都の話の第二弾!

うちの工房から歩いて5分位の所に

「千本釈迦堂」というお寺があります。

明日とあさっては「大根焚き」(だいこだき)

の日で、大根の炊いたんをいただいて

「中風除け」のご利益をもらおうと、毎年

たくさんのお年寄りがお参りしはります。

その釈迦堂さんにまつわるお話です。

おかめ像・・・

鎌倉時代、釈迦堂の本堂建立

を任された有名な大工の棟梁は、

大事な柱を短く切ってしまい

困り果てていました。

それを見かねた妻の「阿亀(おかめ)さん」は

智恵と機転で夫の窮地を救ったのですが、

そのことが世間に知れては夫の名誉に

かかわると、自らの命を絶ったのです。

ご主人の棟梁は嘆き悲しみ、釈迦堂の

上棟式で御幣に妻の面をつけ、冥福と

本堂の無事完成を祈ったということです。

京都では今でも上棟式の時、

火災除け・家内安全を祈って、

おかめの面の付いた上棟御幣が

使われますけど、こんなところにその所以が

あったんですね~

いや~ほんまに

京都は年中奥が深いですゥ^^

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>